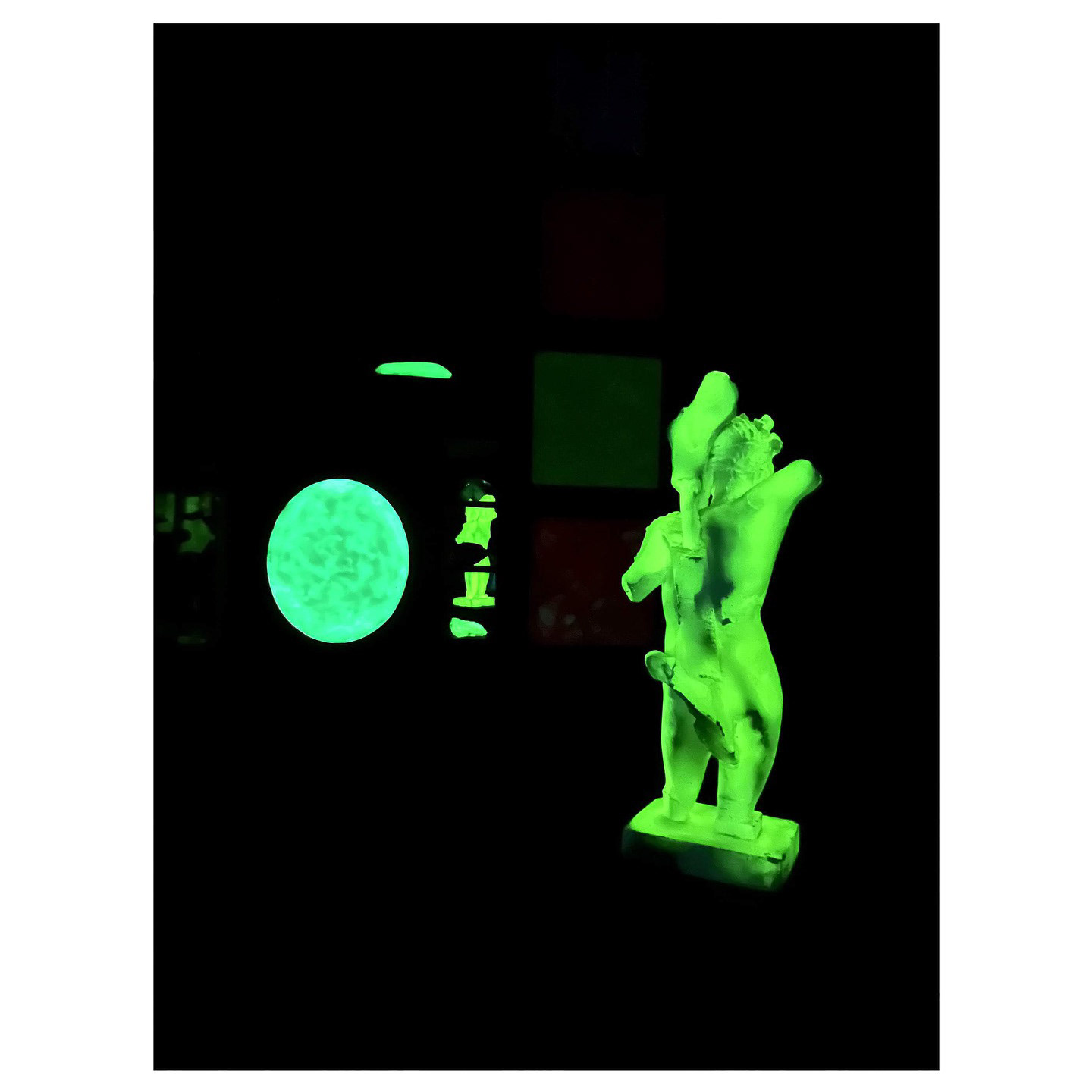

Bacchus adolescent

Statuette en plâtre peinte au phosphore naturel | 2012 (restauration 2023 & 2025)

Tirage unique, réplique originale issue de la collection du Musée Saint Raymond avec leur autorisation

23 x 74 x 17 cm

Statuette en plâtre peinte au phosphore naturel | 2012 (restauration 2023 & 2025)

Tirage unique, réplique originale issue de la collection du Musée Saint Raymond avec leur autorisation

23 x 74 x 17 cm

Cette statuette représente le jeune dieu Bacchus (Romain), ou Dionysos (Grec). Elle s’inspire du style de Praxitèle, le célèbre sculpteur grec du IVe siècle avant notre ère.

Les longs cheveux sont retenus, au-dessus du front, par la mitra, une bandelette qui faisait office de diadème et symbolisait la royauté chez les souverains grecs orientaux. Le bras droit devait tenir une grappe de raisin ou bien un récipient à verser, symbolisant le vin que le dieu avait apporté d’Orient en Occident. La branche contre laquelle le jeune homme se tient laisse supposer que cette statuette appartenait à un groupe qui constituait un élément de mobilier, peut-être un support de table. On peut imaginer alors Bacchus accompagné d’un autre personnage, Ariane, Silène ou encore un satyre, tel qu’il est représenté sur plusieurs œuvres antiques, dont un pied de table du musée d’Athènes.

Tout dans l’attitude du personnage rappelle l’art de Praxitèle, très apprécié et qui a inspiré nombre de sculpteurs. La mollesse de la musculature, l’aspect androgyne tant du visage que du corps, les proportions réduites du bassin et le sexe enfantin replacent cependant cette œuvre dans l’art romain hellénisant qui se développe à partir de la seconde moitié du IIe siècle.

Cet aspect voluptueux ainsi que l’ambiguïté sexuelle qui en découle témoignent d’un certain goût pour les figures masculines efféminées et très jeunes.

Cet aspect voluptueux ainsi que l’ambiguïté sexuelle qui en découle témoignent d’un certain goût pour les figures masculines efféminées et très jeunes.

Bacchus adolescent : statuette en marbre découverte sur le site de la villa romaine de Chiragan (Martres-Tolosane, Haute-Garonne).

IIe ou IIIe siècle. Inv. Ra 134-137.

IIe ou IIIe siècle. Inv. Ra 134-137.

Bacchus Adolescent a été exposé la première lors de jardins Synthétiques au Musée St Raymond de Toulouse en 2012. L'installation In Situ de David Brunner s'intitula "Les Jardins de Phosphoria", cette dernière est un mythe, une légende de l’un des univers parallèle de David Brunner, elle serait un ville, une cité imaginaire, comme celle d’Italo Calvino et ses Villes Invisibles. Comme un méta‐ archéologue, il fait renaître des peintures, sculptures, des statuettes et bas relief qui semblent issus de l’empire romain ou de l’époque médiévale méditerranéenne ou wisigoth, des vestiges phosphorescents, luminescents. Le visiteur spectateur les réactive, les illumine à l’aide de flash photographique et stroboscopique. Dans cette exploration d’une archéologie fantasmée les volumes redevenus vert fluorescent revivent et s’animent au milieu de toiles de grands format ces dernières sont aussi phosphorescentes et leur factures et empreintes réactivées par la lumière abritent des lignes et des courbes végétales, une nature d’un autre monde, fantasmagorique. Entres les toiles et les statuettes, des grillons électroniques chantent des sons, des ritournelles de chansons populaires dont la répétition est imperceptible, ce sont les modules sonores…

Une archéologie fantasmée.

Une archéologie fantasmée.